Im Anschluss an die Mitgliederversammlung der “Freunde der Staatsbibliothek zu Berlin” am 22. November 2017 begrüßte der Vorsitzende des Vereins, André Schmitz, seinen Vorgänger Winfried Sühlo, der zwanzig Jahre zuvor bei der Gründung der “Freunde” als erster deren Vorsitz übernommen hatte. Der Verein benutzte sein kleines Jubiläum als Anlass, Winfried Sühlo um eine Vorstellung seines Buches “Der rote Koffer. Mein Blick auf ein gespaltenes Land” zu bitten.

Buchvorstellung “Der rote Koffer” in der Berliner Staatsbibliothek SPK im Gespräch zwischen Ulrich Roloff-Momin und dem Autor Winfried Sühlo

Vorstellung des roten Koffers in der Staatsbibliothek zu Berlin

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung der Freunde der Staatsbibliothek zu Berlin, am 22. November 2017 (Beginn 16:30) laden wir Sie herzlich ein (ca. 18 Uhr), das 20-jährige Bestehen des Freundeskreises mit uns zu feiern.

Dabei wird unser damaliger Vorsitzender Winfried Sühlo sein Buch „Der rote Koffer. Mein Blick auf ein gespaltenes Land“ vorstellen.

Moderation: Kultursenator a.D., Herrn Ulrich Roloff-Momin

Veranstaltungsort: Dietrich-Bonhoeffer-Saal in der Staatsbibliothek zu Berlin

Potsdamer Str. 33 – Haus 2, 10785 Berlin.

Das Buch handelt von den Tätigkeiten Winfried Sühlos in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der DDR und als Staatssekretär für Kulturelle Angelegenheiten im Senat von Berlin. Wir freuen uns besonders auf die Moderation durch Kultursenator a.D., Ulrich Roloff-Momin.

Sie sind herzlich eingeladen auch Freunde mitzubringen, die mit Ihnen und uns gemeinsam an dem Abend feststellen können, dass ein Blick in die Vergangenheit auch erhellend für den Blick auf Gegenwart und Zukunft sein kann.

Ein roter Faden für den Roten Koffer

(Gedankliche Kurzfassung meines Buches “Der rote Koffer. Mein Blick auf ein gespaltenes Land”; April 2017).

1) Das Buch beginnt mit einem Bericht meines Bruders (*1926) aus seinen “Denkwürdigkeiten eines sinnlosen Krieges”; (privates Manuskript 2003), die den Wahnsinn der Zeit bis 1945 dokumentieren können (S. 17). In einem Resümee folge ich dem britischen Historiker Ian Kershaw, der 2011 in seinem Buch “Das Ende. Kampf bis in den Untergang” eine Bilanz des Naziwahns 1944/45 gezogen hat.

Mein Schluss (S. 25): “Es konnte nicht anders sein: die Menschen in diesem Land waren nach allem, was sie erleiden mussten, und nach allem, was sie selbst getan hatten, schwer traumatisiert. … Die psychische Labilität der Deutschen blieb ein Schrecken für alle, die Schritte auf dem Weg zu politischer Vernunft zu gestalten versuchten”.

2) Auf Seiten der deutschen Politik stelle ich zwei “große Gegenspieler” heraus, die sich schon vor Gründung von zwei deutschen Staaten 1949 auf dem Gebiet der westlichen Besatzungszonen als herausragende, eigenwillige Persönlichkeiten eines künftigen Weststaates gegenüberstanden: Kurt Schumacher (SPD) und Konrad Adenauer (CDU) (S. 46). Beide Politiker finden das Gespräch miteinander, im Wahlkampf schenken sie sich nichts. Nach den Wahlen zum ersten Bundestag im August 1949 vermag Adenauer eine Regierung ohne Beteiligung der SPD zu bilden, eine Große Koalition ist nicht notwendig. Die Mehrheit ist hauchdünn, für die SPD eine tiefe und bittere Enttäuschung und eine verspielte Möglichkeit.

Die deutschlandpolitischen Profile beider Politiker sind anfangs durchaus ähnlich. Adenauer spielt die Möglichkeiten einer deutschen Neutralität durch, entscheidet sich dann für eine Politik konsequenter Westbindung, die eine frühzeitige Vereinigung beider Staaten in die Ferne rückt. Nach der Stalin-Note vom März 1952 verlangt Schumacher, die westlichen Mächte hätten die Angebote Moskaus sorgfältig zu prüfen und Verhandlungen aufzunehmen, Adenauer trifft die falsche Entscheidung, sie in ihrer Ablehnung zu bestärken. Einzelheiten beschreibt das Kapitel “1952 – Verpasste Chancen” (S. 56). Kurt Schumacher stirbt am 20. 08. 1952.

3) Im Mai 1955 treten die Pariser Verträge in Kraft – Adenauer verkündet vor dem Parlament, die Bundesrepublik Deutschland sei souverän. Eine Fahne wird aufgezogen. Die Staats- und Regierungschefs der vier Alliierten treffen sich im Juli – zehn Jahre nach der Konferenz von Potsdam – in Genf zu einer Gipfelkonferenz, auf der sie sich gegenseitig das Fortbestehen ihrer Rechte und Pflichten in der deutschen Frage bestätigen. Das ist ihr zentrales Anliegen. Ihre Außenminister erhalten eine “Direktive” für weitere Verhandlungen im Herbst, die nichts erbringen.

Am 7. Juni bekommt der Bundeskanzler eine Note der UdSSR, mit der er zu einem Besuch in Moskau eingeladen wird: die Aufnahme diplomatischer und Handels-Beziehungen zwischen beiden Staaten solle besprochen werden. Das ist ein unerwarteter Schritt der sowjetischen Deutschlandpolitik, einige halten ihn für eine Sensation. Adenauer will der Einladung auf jeden Fall folgen, er will diplomatische Beziehungen zu Moskau. Seine engen politischen Berater raten von dem Besuch ab. Er fliegt im September. “Adenauer reist nach Moskau” (S. 62 – 66) beschreibt diese verrückte Geschichte und bewertet die Ergebnisse (Heimkehr der letzten Kriegsgefangenen aus der SU; Botschafter-Austausch; Wut und Unverständnis im Westen, Erleichterung zu Hause). Ich ziehe Bilanz für 1955 und wundere mich über die erstaunliche Ignoranz in der Berlin-Frage: “Ein Hauch von Entspannung zwischen Ost und West” (S.66 ff).

4) 1959 von Hannover zum Studium der Geschichte in die “heimliche Hauptstadt” München: bayrische Liberalität? Auf dem Katheder: Franz Schnabel und Romano Guardini (S. 73).

Auf der Bühne: Fritz Kortner, zurückgekehrt aus dem Exil (Dantons Tod, S. 76). Exil als Teil deutscher Geschichte wird lebendig – mein erster Zugang zum “Heimkehrer” Bertolt Brecht (S. 77- 86). Beginn meiner Nähe zu ihm als politischer und literarischer Person.

Erste Reise in die DDR: im März 1961 bei Schwestern meiner Mutter in Altenburg, Dresden, Leipzig (S. 89). Ich entscheide mich für den Studienort Berlin-West (S. 93). Ich erlebe den Bau der Mauer und gebe meine Analyse in einem Leserbrief (S. 99). Im Buch erfasse ich Adenauers Politik in einer “Nachbemerkung” (S. 100 -108). Sie ist eine gelassene, kritische Würdigung, die seine Fehler benennt.

Zu meinen Berliner Erfahrungen gehören die “Wege in die Revolte”, ich mache sie fest am Theater Piscators (Hochhuths Stellvertreter – S. 126; Peter Weiss’ Ermittlung – S. 130), verstanden als Schritte zur tieferen Einsicht in die deutschen Verbrechen der Nazi-Zeit. Ich beschreibe die “Spiegel-Affäre” (S. 125f). “Trauer und Zorn auf das eigene Land” entstehen beim Tod von Benno Ohnesorg (Schah-Besuch 1967, S.132-140).

5) Mein erster Job nach dem Studium: Forschungsinstitut der “Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)” bei München, das die Bundesregierung beraten soll. Mein Arbeitsgebiet: eine andere Deutschlandpolitik? Ich lande im “Streit um eine Anerkennung der DDR” (S.156), und erlebe, wie die Politik 1969 die Wissenschaft überholt (S. 161); das wurde Zeit.

Im Herbst 1971 zurück in Berlin widme ich mich an der FU dem Fachgebiet “Zeitgeschichte nach 1945”. Am 3. September unterzeichnen die Botschafter der Vier Mächte am Kleistpark in Schöneberg das Berlin-Abkommen. In meinen Augen ist es die Krone der inzwischen ausgehandelten Ostverträge, ohne die das Ganze niemals zum Leuchten hätte gebracht werden können (korridorähnlicher Transit ohne individuelle Gebühren!).

6) 1978 führt mich mein berufliches Schicksal in die politische Administration nach Bonn. Seit Januar arbeite ich für die Planungsabteilung im Bundeskanzleramt. “Deutschland im Herbst” heißt der Film, in dem wichtige Filmemacher die Lage im Land nach den Terroranschlägen der RAF zu erfassen suchen. Wir beauftragen im Amt externe sozialwissenschaftliche Studien zum Links- und Rechtsextremismus, deren Ergebnisse noch heute nachdenklich stimmen (S. 223-226).

Ich bewundere die Gelassenheit von Helmut Schmidt, der in einer Rede vor Historikern im Oktober 1978 ausführt: “Was die Zukunft der deutschen Nation betrifft, so müssen wir nüchtern feststellen, dass die politischen Konstellationen in der Gegenwart keine Möglichkeiten bieten, die Teilung Deutschlands in zwei Staaten zu überwinden. Und wenn die beiderseitige Arbeit zur Entspannung zwischen diesen beiden durch eine neue Konfrontation abgelöst würde, so hätte darunter niemand mehr zu leiden als die Deutschen, insbesondere die auf der anderen Seite” (S.229).

7) Mit diesen Sätzen im Kopf beginne ich im April 1983, nach dem Wechsel im Amt des Bundeskanzlers zu Helmut Kohl, meine Tätigkeit in der Ständigen Vertretung in Berlin (Ost). Meine Erlebnisse und Erfahrungen in der DDR habe ich in diesem Buch mit Empathie zu beschreiben versucht. Die Begegnungen mit Menschen berühren.

Auch bei den folgenden Tätigkeiten in der Kieler Staatskanzlei von Ministerpräsident Björn Engholm und danach als Kulturstaatssekretär im vereinigten Berlin bleiben “deutsche Fragen” erhalten. Am 31. Januar 1989 macht Engholm Staatsbesuch bei Erich Honecker. Günter Gaus ist dabei. Ist die DDR am Ende? Wir haben keine Antwort auf diese Frage. Im Herbst wird klar: wir erleben “das Absterben der DDR”.

Ich gebe einen kurzen Bericht über den Besuch Egon Krenz’ in Moskau bei Michail Gorbatschow am 31. Oktober 1989 (S. 315f). Das Ende ist erreicht. Ein Ausweg zeigt sich nicht. Meine Bilanz nenne ich “Keine Bilanz” (S. 334-336), denn die Einheit ist nicht vollendet. Ich hoffe, mein Buch hat seine guten Seiten. Ich telefoniere mit Friedo Solter, mit dem ich vorher nie einen Satz über die Mühen beim Schreiben gewechselt habe. Jetzt liegt der Band in Usedom auf seinem Lesetisch. Er sagt, er habe schon einiges aufgenommen von dem, was ich erzähle. “Du bist ein Flaneur der deutsch/deutschen Politik, der deutschen Zeitgeschichte”. Keine Frage: das gefällt mir.

Amazon Rezension zum roten Koffer

Der Autor arbeitete in der zweiten Reihe sozialdemokratischer Politik – in den 70er Jahren in Bonn, in den 80er Jahren in Berlin, in den 90er Jahren in Kiel, er war ein klassischer Wanderarbeiter im politischen Gewerbe. Wo ihn die Partei benötigte, ging er hin. Im Zentrum seiner Erinnerungen steht seine Tätigkeit an der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik bei der DDR. Nicht, weil das offenkundig den Zenit seiner politischen Laufbahn bedeutete, sondern weil er dort die zweite deutsche Republik von innen erlebte. Da passierte mehr als in anderen Zeitabschnitten. Er war aufgeschlossen wie Gaus, neugierig wie Bahr, aber nicht so wie diese auch analytisch begabt. So beschreibt er denn große politische Prozesse mitunter ein wenig unbedarft, berichtet jedoch ausführlich über Land und Leute, insbesondere über seine Begegnungen mit Künstlern. Sühlo war in allem, was er tat, unvoreingenommen, offen und ehrlich, er bedient folglich weder die heute gängigen Vorurteile noch Klischees, die über die DDR verbreitet werden. Seine Sicht ist die eines Westdeutschen ohne Scheuklappen. Das macht seine Autobiografie zu einem auch für Historiker interessanten, objektiven Zeugnis. Und für normale Leser zu einem informativen Lesestoff. (Wilhelm Breitenbach)

Autorenexpress zur Leipziger Buchmesse

“Der rote Koffer”:

überraschendes Buch zur deutschen Nachkriegsgeschichte

“Leipzig liest”, das bewunderte Lesefest der Leipziger Buchmesse, fand in diesem Jahr bei vielen Gesprächen ein unmittelbares Thema in der von innen und außen gefährdeten Einheit unseres größeren Lebensraums – der Europäischen Union. “Echoraum der europäischen Unruhe” überschrieb die Süddeutsche Zeitung ihren Bericht über Messe und Lesefest. Ich fragte mich, ob wohl die von vielen vermisste innere Einheit Deutschlands in diesem Rahmen noch Gegenstand besorgter Erörterungen sein würde.

Im Programm von “Leipzig liest” fand ich die Ankündigung einer Veranstaltung, Lesung und Gespräch, bei der ein Buch zur deutschen Zeitgeschichte 1945 bis 1995 vorgestellt werden sollte: “Der rote Koffer – Mein Blick auf ein gespaltenes Land” hat der Autor Winfried Sühlo sein Werk genannt. Neugierig geworden kaufte ich mir das Buch, fing an zu lesen, und beschloss die Vorstellung zu besuchen.

Ort war das “Zeitgeschichtliche Forum” im Herzen Leipzigs. Etwa 40 Interessenten waren abends um 21 Uhr in einem angenehm ruhigen Saal zusammen gekommen. Auf dem Podium saßen bekannte Leute: die Schriftstellerin Irina Liebmann, der Karikaturist Klaus Staeck, und Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Krüger hat für das Buch einen Epilog geschrieben: “Plädoyer für eine Kultur der integrierten deutschen Nachkriegsgeschichte.” Mit diesem Text legt er seinen Finger auf eine offene Wunde unserer gegenwärtigen Ost-West-Diskussion: in der historischen Betrachtung Deutschlands nach 1945 reden wir beständig aneinander vorbei.

Der Verlauf des Abends belegte die Diagnose. Sühlo provozierte mit einer kurzen Passage aus seinem Buch: 1952 – Verpasste Chancen. Allein der Gedanke, im Umgang des Westens mit der Stalin-Note könne wirklich etwas verpasst worden sein, belebte die kontroverse Stimmung im Saal. Klaus Staeck schleuderte seine Verachtung für den Politiker Konrad Adenauer in den Raum, der Irina Liebmann nur zustimmen konnte. Dabei hätte es genügt, der Autor hätte das von ihm verwendete, sehr gelassene Zitat von Willy Brandt über den Politiker Adenauer vorgelesen: “Und doch kann man im Abstand der Zeit ohne falsche Betonung sagen: Wir alle sind Erben dieses bedeutenden Mannes, der Aktiva und der Passiva seiner Bilanz.”

Man sollte Sühlos Buch tatsächlich lesen. Ich habe selten eine so kluge und nüchterne Darstellung deutsch/deutscher Zeitgeschichte nach 1945 gefunden. Er war in der Administration der alten Bundesrepublik für deutschlandpolitische Fragen zuständig und verbindet seine sehr persönlichen Erfahrungen mit der großen Geschichte, die er kritisch und genau beobachtet hat. Das macht sein Buch interessant für alle Zeitgenossen, die keinen Zugang suchen zu einer Diskussion dieser Fragen auf wissenschaftlicher Ebene. Das vielfältige Mosaik seiner erzählten Geschichten gibt ein Abbild unserer deutschen Befindlichkeiten und Veränderungen. Sie können ein Anstoß sein im Sinn des Epilogs von Thomas Krüger. Inzwischen stellt der Autor sein Buch in den Oberstufen Berliner Gymnasien vor. Unter den Schülerinnen und Schülern findet er interessierte und nachdenkliche Vertreter der jungen Generation, die gern zuhören und nachlesen.

Der Abend im Zeitgeschichtlichen Forum fand einen versöhnlichen Ausklang. Sühlo las noch eine Seite des Buches aus seiner Zeit an der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik bei der DDR. Es ging um die Trauerfeier für Anna Seghers – ein kleines Feuilleton über deutsche Befindlichkeiten in Berlin 1983, das die Anwesenden berührte.

Godehard Späth

Die bpb auf der Leipziger Buchmesse

Die Bundeszentrale für politische Bildung / bpb präsentiert ihre Angebote vom 23. bis 26. März auf der Leipziger Buchmesse. Sie finden die bpb in Halle 2, Stand D101. Parallel findet das größte Lesefest Europas statt: Leipzig liest. Hier bietet die bpb zahlreiche Veranstaltungen an.

Lesungen, Vorträge, Diskussionen

Winfried Sühlo: “Der rote Koffer —

Mein Blick auf ein gespaltenes Land”

Lesung und Gespräch

Ort: Zeitgeschichtliches Forum Leipzig, Grimmaische Straße 6, 04109 Leipzig

Zeit: Freitag, 24. März 2017, 21.00 — 22.30 Uhr

Winfried Sühlo liest aus seinem Buch “Der rote Koffer.” Der promovierte Zeithistoriker Sühlo war unter anderem in der Planungsabteilung des Bundeskanzleramtes und der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik bei der DDR tätig. In seinem Buch verbindet er die große Geschichte mit seiner persönlichen und macht auch interessante Aspekte deutsch-deutscher Kulturgeschichte erfahrbar.

An der anschließenden Podiumsdiskussion nehmen außer Sühlo auch bpb-Präsident Thomas Krüger, der Karikaturist Klaus Staeck und die Schriftstellerin Irina Liebmann teil. Moderation: Alexandra Gerlach.

(ISBN 978-3-945187-47-0; 2. korr. Auflage; (C) 2017 (2016) Verlag am Park, edition ost, Berlin; Vertrieb Eulenspiegel Verlagsgruppe; www.eulenspiegel.com)

Finissage

ZEITGENOSSEN

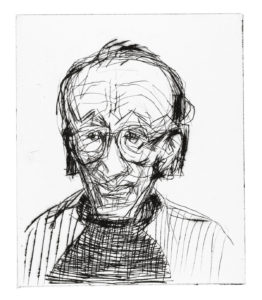

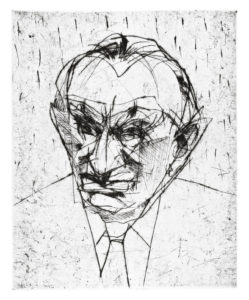

Portraits mit Kalter Nadel von Hans Scheib

Liebe Freunde, viele von uns kennen und lieben bereits die Kraft und die Originalität der Holzskulpturen von Hans Scheib. Unsere Ausstellung will Sie mit einem anderen Genre des Berliner Künstlers vertraut machen: seinen mit kalter Nadel radierten Portraits von Zeitgenossen – Politikern, Künstlern, Dichtern, Freunden. Es entstand über die Jahre eine Folge faszinierender Blätter, die persönliche Sicht des Künstlers, seinen Weg durch die Zeit beschreibend, ein Panorama unserer Tage.

Galerie im Kurt-Schumacher-Haus

Berlin-Mitte, Müllerstraße 163; U- und S-Bahnhof Wedding Mittwoch, 12. Oktober 2016, 19 Uhr

Finissage: 10. November 2016

Erste Bilder finden Sie auf unserer Webseite

http://www.kultur-in-berlin.com/zeitgenossen/

ZEITGENOSSEN

Radierung von Hans Scheib

Winfried Sühlo hielt am 12. Oktober 2016 die Ansprache zur Eröffnung der Ausstellung

Kaltnadelradierungen von Hans Scheib:

ZEITGENOSSEN

Unsere Ausstellung stellt ein Genre von Arbeiten des Künstlers vor, die wir noch nicht so oft wahrgenommen haben. Allein schon deswegen sind sie aufregend für uns.

Ich spreche nicht als Kunsthistoriker mit einer entsprechenden analytischen Distanz. Ich rede von persönlichen Begegnungen und Betroffenheiten. Es ist wunderbar, wenn ein Betrachter in diesem Sinn ergriffen werden kann.

Das erste, was mir wichtig ist: Hans Scheib hat eine enge Bindung an Geschichte. Genauer: an die Zeitgeschichte. Zuerst ist es seine Geschichte, die eigene Lebensgeschichte. Das ist auch unsere Geschichte. Wir gehören zu seinem Umfeld, zur unmittelbaren Zeitgeschichte, wir alle sind Zeitgenossen, egal, ob seine kalte Nadel aus Stahl unsere eigenen Linien bereits in die Metallplatte geritzt hat. “ZEITGENOSSEN” weiterlesen